课题: How to achieve A+ ?

授课教师: 张甜

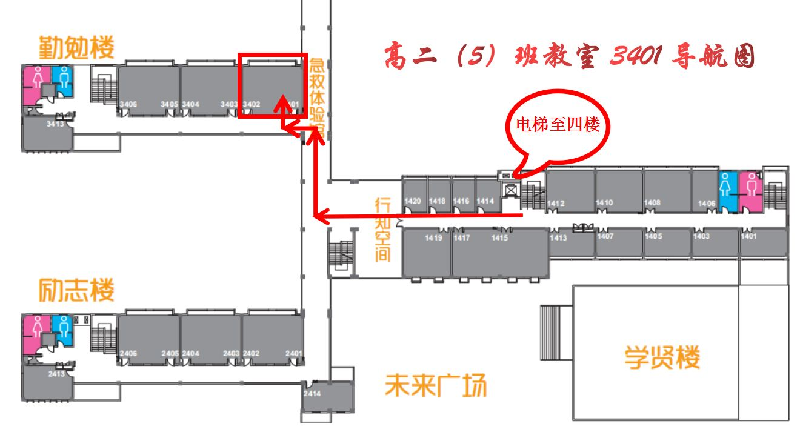

授课班级: 高二5班

教室:3401

一、教情分析

等级考一轮复习已经结束,学生已经对高中生命科学的基础知识有了一定的了解,然而在情境分析和知识运用方面有所欠缺,所以本节课尝试从学生所期望的“A+”等级入手,探讨如何利用生物学知识让自己变成一个“A+宝宝”。落实学科知识的理解和应用的同时,能够激发学生的学习兴趣,提高学生的自信心。

二、学情分析

目前已经完成高中生物教材的教学内容,并且一轮复习结束,学生已经对高中生命科学的基础知识有了一定的了解,但是知识间联系不够紧密,用于分析和解决问题的能力有待提高。本节课尝试从学生所期望的“A+”等级入手,结合学科基础知识,引导学生积极运用所学进行理性解释和判断,在理解分析中体会学科价值,并激发学生的主观能动性。

三、教学重难点分析及解决措施:

(一)重点

1. 基础知识的落实应用

2. 情景材料的分析理解

3. 语言组织和表述能力的培养

(二)难点

1. 能够利用学科知识解释各情境下获得A+的原理

(三)解决措施

1.组织学生结合材料进行“专业”分析,提高综合运用学科相关知识和技能解决情境问题的能力。

2. 利用教学平台将学生的学习过程和作答情况进行及时记录和反馈,作为老师和学生之间的精准干预和差异化指导的证据,保障并促进学生个性化发展。

四、教学目标

理解学科基础知识,并能够结合材料进行有效地综合利用。在分析中体会获得成功体验感,能够增强自我认同感,并能够做到自我驱动,努力做一个“A+宝宝”。

五、教学环境及设备

PPT、课堂研讨、双屏电脑、45台平板、Aiclass 教学平台、易动双板软件

六、教学过程

|

流程 |

教学内容 |

教师活动 |

学生活动 |

技术支持 |

三步五环 |

信息能力要求 |

|

|

课前 |

复习已学知识 |

1.布置学生完成相关练习,重点关注基础知识的掌握情况 |

完成习题,自主复习和整理 |

一起中学 |

学 |

具备运用多种媒体处理信息,报告结果的能力 |

|

|

课堂 |

课堂导入 |

展示学业水平考试的等级划分及其比例,每一个人都希望取得A+的好成绩,抛出问题: How to achieve A+ ? |

聆听 思考

|

易动双板 |

学 |

能够在数字化环境下运用多种媒体获取有效信息 |

|

|

素材分析和解释 |

1.分析

|

提供材料,组织学生尝试自己去解释材料中的生物学原理。 |

分析 思考

|

素材推送 |

思辨 |

||

|

2.投票

|

利用平台的投票功能及时了解学生对各个素材的理解情况。对于比较简单的素材,直接请学生在全班解释作答。 |

独立答题 积极分析并表达观点 |

多选投票 |

思 辨 |

能够在数字化环境下运用多种媒体和方式与其他人进行交流协作并发表原创性作品 |

||

|

3.分组讨论

|

对于比较难以理解的素材,组织学生分组讨论,给予足够的分析讨论的时间和空间。此时,教师进行个别化指导答疑。 |

自由分组、畅所欲言

|

分组讨论 |

思辨行 |

|||

|

4.学生表述

|

根据学生的讨论情况,组织学生解释和全班讨论,落实问题的解决 |

思考 能够大胆自信地表述思考过程 讨论质疑 |

作品库 |

思辨行 |

能够把创作原创性作品作为个人和团队的自我表达方式 |

||

|

课堂小结 |

结合学生的分析,教师积极肯定学生的能力,并能够正向鼓励学生好好学习,努力称为A+宝宝 |

积极行动 不负韶华 |

易动双屏 |

行 |

落实学科核心素养,形成自我驱动力 |

||

|

课后 |

完成课后练习 |

1.精选例题,巩固学生的材料分析能力 2.录制微课,并发布到一去学平台,供学生课后自主选择学习 |

1.完成练习 2. 根据自身能力和兴趣,选择性观看微课,积极拓展学科视野 |

一起中学 |

行 |

建立起终身学习的个人责任感 |

|

七、教学设计说明(应包含数字化资源和技术应用的说明)

本设计强调学生的主体地位,通过课前自主学习、课中问题讨论、反馈展示、课后跟进练习等多种教学策略的应用,培养学生自主学习、分析推理、归纳概括的能力,并提高学生利用网络平台自主学习和信息技术应用的能力。

在本节课的教学中,通过等级考的等级划分引入,从学生的期望成绩——A+入手,加强学生的有意注意,通过分析、讨论,让学生在推理、判断中培养良好的思维习惯和对知识的迁移能力。教师的点评与总结一方面统一了认识,给学生一个正确的可供参考的观点,另一方面解决了教学的重点与难点。课后的微课拓展和练习能让根据自身的学力和需求自主选择,做到差异化地教和个性化地学。在教学中,关注学生的学科差异,让学生根据自己对知识的掌握程度选择作业题,在可控的难度范围内提高不同层次学生的学习能力。

本节课是结合我校的数智空间平台进行教学,希望把我校的“三步五环”教学策略在教学中深入应用,力争做到精教善学,少教多学,积极探索如何有效培养学生的自主学习能力,如何以学生为本来设计每一个环节。